転職に最適な時期とは - 転職活動を始めるベストなタイミングを知る

せっかく転職するならば、できるだけ自分にとって有利なタイミングを狙いたいと思うのは当然です。この記事では、「いつ頃から転職活動を始めたらいいのか」「企業が中途採用に力を入れるタイミングはいつか」など、クリエイターの転職におけるベストなタイミングについて解説します。

目次

転職に最適なタイミングとは?

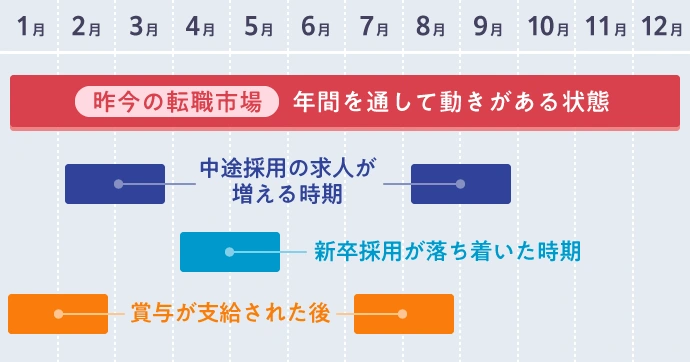

結論から言うと、昨今の転職市場は年間を通して動きがある状態であり、転職するなら「この時期」といった明確なタイミングはありません。新規プロジェクトの立ち上げや欠員補充など、企業によって採用活動のタイミングはそれぞれ異なるからです。とはいえ、実質的に「最適な」と思われるタイミングはいくつかありますので見ていきましょう。

中途採用の求人が増える時期(2~3月、8~9月)

日本企業の一般的な採用時期は、新しい期が始まる4月と、下半期が始まる10月です。そのため企業の採用活動は2~3月、8~9月に活発化するため、この時期の求人は増える傾向にあります。どちらのタイミングも新体制を整えるための人事異動が発生したり、人員補填が行われることが多いため、採用枠も広く、さまざまな求人の中から自分に合ったものを探しやすくなるでしょう。

新卒採用が落ち着いた時期(4~5月)

多くの企業では、4月入社に向けて新卒採用を行います。しかし採用過程が異なる中途採用は新卒採用と違う時期におこないたいというのが、人事担当者の本音です。また人員の配置計画も定期的に新卒採用をおこなっている大手ほど、新卒の配置が固まったところで、各所の補強のために中途で即戦力を採用するのが基本です。だからこそ各企業が中途採用のペースアップをするのは新卒の採用が終わった4月〜5月とも言われています。

賞与が支給された後(7~8月、1~2月)

賞与は一般的に年2回、夏季(6月下旬~7月上旬)と冬季(12月)に支給されることが多いです。ですから賞与の支給後である7~8月、1~2月に退職できるようなスケジュールを組んで転職活動をするのがよいでしょう。また、賞与については「査定対象期間に在籍している」ことが条件になります。退職願・退職届を提出するタイミングは査定対象期間後になるよう注意しましょう。

自らのライフステージに合った年齢別の転職タイミング

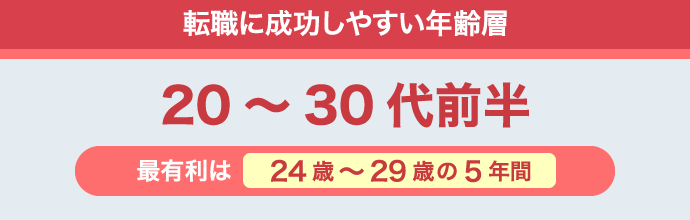

次は年間の転職時期ではなく、人生の中で転職にふさわしい時期について考えてみましょう。業界・職種・企業規模を問わず、転職に強い年齢層というのは存在します。具体的には20代から30代前半、その中で最も転職に有利と言われているは、24〜29歳までの5年間です。

大手といわれる成熟企業ほど中途採用は若年層主体の傾向が強く、現在の転職市場全体においてもこの傾向がいまだ残っていることは否めません。

大手といわれる成熟企業ほど中途採用は若年層主体の傾向が強く、現在の転職市場全体においてもこの傾向がいまだ残っていることは否めません。

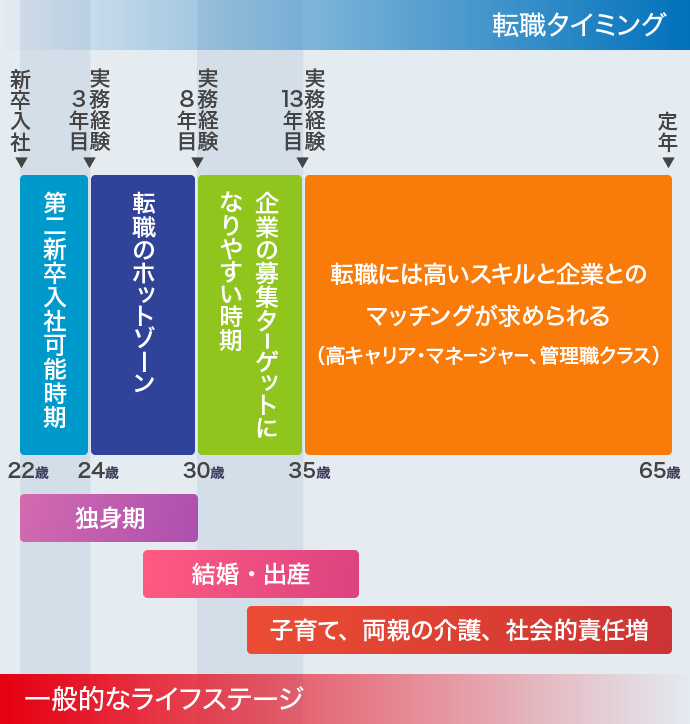

そんな状況を踏まえたうえで、ここからは自らのライフステージに合った年齢別の転職タイミングと求められるスキルについて見ていきましょう。

20代前半:若年独身期(社会人経験3年未満)の転職

社会人経験が3年未満で転職を目指す人材は「第二新卒」と呼ばれます。このタイミングの転職では、中途採用でありながら専門的なスキルの高さや経験が重視されるのではなく、人柄やポテンシャルが評価される場合があるでしょう。

ただし、入社して1年未満での退職、転職活動といったあまりに早い展開だと、「何か問題を抱えている」「またすぐに辞めてしまうのでは」といったネガティブなイメージを与え、選考時に不利な状況になる可能性があります。パワハラや度を過ぎた時間外労働の強要など、何か特別な事情がない限り、短期離職での転職活動は避けたほうがいいでしょう。

20代後半~30代:結婚・出産、家族ができてからの転職

20代後半となれば、社会人としてある程度の経験があり、転職では実績やスキルを重視されます。30歳以上の人材は「中堅」であり即戦力としての役割が求められるため、何かしら強みとなるスキルや実績があれば、転職において高く評価されるでしょう。

また結婚や出産など、ライフイベントとして変化のある年代でもあります。独身時代ほどの身軽さもなく、「家族の生活がベース」のライフスタイルへ変化する大きな転換期でもあるので転職の際は、家族への相談が必要になってくるでしょう。

40代以降:高キャリア、マネージャー、管理職クラスの転職

40代以降の転職では、「役職についている」「マネジメント経験がある」といった実績が問われることが多くなってきます。年齢が上がれば企業が提示する年収も高くなりますが、それに見合ったスキルや役割も求められるので、採用基準は高くなるでしょう。

いかにして自分とのマッチングの高い転職先を見つけられるか。高キャリアのクリエイターの転職はまずこの点が重要です。パズルの最後のピースがはまるような企業と人との出会い。高キャリアの転職にはそんな幸運によってはじめて成功する場合もあります。より客観的な情報やアドバイスを得るため、若年層以上に転職エージェントの活用が有効です。

\ 転職のプロがあなたの自己分析をサポート! /

クリエイターの転職タイミングとライフステージ

※年齢・経験年数は他業界・他職種と大きな開きはないが、クリエイターの人材の流動性は全体的に高い。

※年齢・経験年数は他業界・他職種と大きな開きはないが、クリエイターの人材の流動性は全体的に高い。

退職のタイミングと転職までの流れ

ここからは、転職先からの内定を受けたあとの動き方について解説します。現職の退職から次の会社へ転職するまでの流れを把握しておきましょう。

上司へ退職の意思表示

退職時期が決まったら直属の上司に退職の意思表示をします。企業によってはオフィシャルな書類として「退職願」の提出を求める場合もあるので就業規則などを確認してください。上司と相談し退職日が決まったら、速やかに「退職届」を提出します。

業務の引き継ぎ

自身が担当している業務の引き継ぎを行います。後任者や取引先の担当者に迷惑がかかることがないよう、業務の流れや注意事項などをしっかり伝えましょう。抜け漏れなく引き継ぐためにも、十分な時間を確保してていねいに行うことが重要です。

合わせて読みたい

各所へ退職のあいさつ

これまでお世話なった取引先や上司、同僚などに退職のあいさつをします。対面して直接あいさつするのが理想的ですが、タイミングが合わなければメールでもいいでしょう。その際、一斉送信する場合などはメールの宛先にミスがないよう細心の注意を払ってください。

合わせて読みたい

退職に向けた事務処理

各種デバイスや入館証、健康保険被保険者証(扶養家族を含めた全員分)などの貸与品は、退職日までにすべて返却します。また源泉徴収票や離職票、雇用保険被保険者証などは、転職先で提出する必要がありますので、確実に受け取れるよう、手続きを済ませておきましょう。

転職先の就業規則を確認

現職と転職先の就業規則は違うことがあります。特に、始業・終業の時刻や休憩時間、副業の可否などは、無用なトラブルを避けるためにも事前にしっかり把握しておきましょう。

まとめ

転職には「最適な時期」が明確にあるわけではありませんが、傾向として、若年層のうちは自由度の高い転職ができ、中堅になってくると難易度が上がってきます。また、ライフステージや退職できるタイミングは人それぞれなので、決して転職に有利なタイミングと重なるとは限りません。今、転職に動くべきなのか、退職することができるのかを十分に考えたうえで、納得できる転職活動を行っていきましょう。

転職には「最適な時期」が明確にあるわけではありませんが、傾向として、若年層のうちは自由度の高い転職ができ、中堅になってくると難易度が上がってきます。また、ライフステージや退職できるタイミングは人それぞれなので、決して転職に有利なタイミングと重なるとは限りません。今、転職に動くべきなのか、退職することができるのかを十分に考えたうえで、納得できる転職活動を行っていきましょう。