最終面接(役員面接)の通過率を上げるには?よく聞かれる質問と回答例をポイントとあわせて解説

転職活動の総仕上げである「最終面接」。しかし、最後の「詰め」を誤ってしまうと、これまでの努力がすべて台なしになってしまう危険性があります。Webクリエイターやゲームクリエイターは、どのような姿勢で最終面接に臨むべきでしょうか。

この記事では、最終面接を通過するためのポイントや具体的な対策について解説します。最終面接でよく聞かれる質問、聞くべき逆質問についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

キャリアアドバイザー プロフィール

K.Namiki

Web・IT業界のクリエイティブ職種を中心とした転職支援に加え、企業の採用支援も担当。求人票に載っていない情報や採用側の視点にもとづく実践的な提案など、転職をするうえで「1人では獲得することが難しいもの」をアドバイスに昇華して提供できるよう心がけている。

目次

最終面接の目的

最終面接の特徴とは?一次面接・二次面接との違い

ここからは、一次面接・二次面接との違いを比較しながら、最終面接の特徴について、解説します。

| 最終面接 | 一次面接 | 二次面接 | |

|---|---|---|---|

| 評価ポイント | 企業文化とのマッチ感 入社意欲 |

基本的なビジネスマナー コミュニケーション能力 |

求める能力に対するスキルマッチ感 人柄・性格 |

| 面接官 | 社長、役員 | 人事部(採用担当者) | 現場の管理職以上 |

| 所要時間 | 30~45分 | 60~75分 | 60~75分 |

| 通過率 | 80% | 30% | 70% |

| 結果通知までの日数 | 7~10日 | 2~7日 | 2~7日 |

| 最終面接 | 一次面接 | 二次面接 |

|---|---|---|

| 評価ポイント | ||

| 企業文化とのマッチ感 入社意欲 |

基本的なビジネスマナー コミュニケーション能力 |

求める能力に対するスキルマッチ感 人柄・性格 |

| 面接官 | ||

| 社長、役員 | 人事部(採用担当者) | 現場の管理職以上 |

| 所要時間 | ||

| 30~45分 | 60~75分 | 60~75分 |

| 通過率 | ||

| 80% | 30% | 70% |

| 結果通知までの日数 | ||

| 7~10日 | 2~7日 | 2~7日 |

※マイナビクリエイター調べ(2023年7月)

評価ポイントは、企業文化とのマッチ感や入社意欲

最終面接での評価ポイントは2つ。企業文化とマッチしているかという点と、企業への入社意欲があるかという点です。そのため、最終面接では企業の価値観や理念、将来的なビジョンへの共感性があるかといった部分や、企業研究ができているかという部分を重点的に見ています。

一次面接、二次面接を通過している時点で、人事や現場視点の評価はクリアになっているので、あとは社長や役員の視点から、人材としてより深い部分で企業とマッチしているか、志望度は高いかを評価するのです。志望動機についてなど、最終面接で聞かれる質問が一次面接・二次面接と同じだったとしても、面接官が評価するポイントは違いますので、初めて質問されたのと同様に、ていねいに答えていくことが大切です。

面接官は、社長や役員が担当することが多い

最終面接では採用に関する決定権を持つ経営層が面接官を務めることが多く、あなたの本質的な部分を見極め、採用するかどうかの最終的な「判断」をします。

ミスマッチによる早期退職があれば、応募者にとっても企業にとっても大きな痛手となるため、応募者が本当に企業とマッチしているのか、志望度は高いかという点を社長や役員の視点から判断していきます。

所要時間は、およそ30~45分

最終面接の所要時間は、一般的に30~45分程度の場合が多いです。ただし、これはあくまでも目安であり、実際には企業や担当する面接官の方針によっても異なるので、一概には言えません。

たとえば、二次面接を通過した時点でほぼ内定が確定しており、最終面接は意思確認の場として捉えているなら、面接時間はもっと短いですし、これまでと同様に選考の場として捉えているなら、もっと長い場合もあります。企業が最終面接をどう位置付けているかで、所要時間は変わってくるでしょう。

通過率は、80%

マイナビクリエイターを利用して転職活動をした求職者のデータ(2022年8月~2023年7月)によると、中途採用における最終面接の通過率は、およそ80%です。ただし、選考通過率は、企業規模や応募状況によって大きく異なる部分であり、一般的には50%前後とも言われています。

いずれにせよ、最終面接までいけば、「ほぼ内定」というわけではないので、最後まで緊張の糸を切らさず、謙虚な姿勢で臨みましょう。

結果通知までの日数は、およそ7~10日

最終面接の結果通知、いわゆる「内定」の連絡は、早い企業だと最終面接が終わり次第、その日のうちに電話で通知したり、最終面接の終盤にその場で言い渡すこともあります。ただ一般的には、およそ7~10日前後で来ることが多いでしょう。

企業は内定者に向けて書類を作成するなど、諸々の受け入れ準備や社内での手続きがあるため、結果を通知するまでにどうしても時間を要してしまうのです。企業からの連絡がすぐに来ないからといって、不採用ではないか?と不安に思うことはありません。10日前後であれば、落ち着いて待ちましょう。

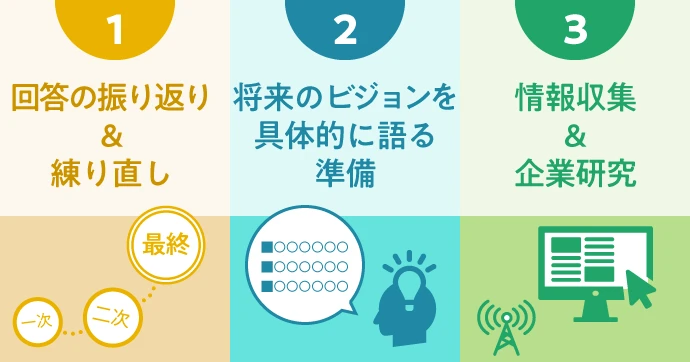

最終面接(役員面接)を通過するための3つの対策

続いては、最終面接を通過するための事前準備や対策について解説します。

一次面接・二次面接での回答を振り返る&最終面接用に練り直す

最終面接を通過するには、一次面接・二次面接からの発言内容にズレがなく、一貫性があり、整合性が取れていることが何よりも重要です。ですから、これまでにどんな回答をしてきたのか、しっかりと振り返っておきましょう。

特に、志望動機や自己PRなど、履歴書に記載されたことを改めて問う質問については、最終面接でより深く掘り下げて聞かれる可能性があります。一次面接・二次面接での軸となる回答内容を踏まえつつ、企業とのマッチ度や企業への入社意欲があることを意識して回答できるよう、最終面接用に内容を練り直しておきましょう。

将来のビジョンを具体的に語れるようにしておく

最終面接では、あなたの根幹に触れる部分に注目しているので、入社後にどんなキャリアプランを描いているかは、しっかり語れるようにしておきましょう。その際、「御社の○○という企業理念に共感しており、いずれは自分も○○の事業に貢献していきたい」のように、その企業を志望した理由と絡めて話せるとなおよいです。

また、これまでの発言内容との一貫性が重要とはいえ、一次面接・二次面接のときと同じ粒度の話では少し物足りません。話す内容の方向性に一貫性を持たせつつ、将来のビジョンをより深く、具体的に語れるようにしておくと面接官への印象はよくなるでしょう。

最新の情報を集め、企業研究を深める

最終面接で面接官を務めるのは、社長や役員といった経営層の場合が多いので、一次面接・二次面接と比べ、より視座の高い質問をされる可能性があります。

たとえば、今後取り組むべき事業のアイデアや具体的な施策の提案、今後の業界の展望や将来性などに関する質問です。それらに自分の言葉で回答するためには、まずその企業や業界についての理解を深め、視野を広く持つことが不可欠。企業の最新情報をチェックしつつ、多角的な情報収集に努めましょう。企業研究を深めることで、幅広い質問にも対応できるようになるはずです。

最終面接でよく聞かれる質問と回答例

ここからは、最終面接でよく聞かれる質問とその回答例、回答ポイントについてご紹介します。回答を丸暗記するのではなく、質問の意図を捉えたうえで、自分なりの回答を組み立ててみてください。

志望した理由についての質問

質問例

- 当社を志望する理由を教えてください。

- なぜ他社ではなく、当社を志望されるのですか。

回答例

- 御社が展開する○○の事業には、他社にはない○○の魅力があります。これは紛れもなく、御社の企業理念が深く根付いているからこそだと思います。私もそこに共感する思いがあるため、御社を志望しました。

回答ポイント

- 「他社」ではなく、「御社だからこそ」という強い思いをアピールする

- 共感性をアピールする

長所や短所に関する質問

質問例

- あなたの強みや長所を教えてください。

- あなたの弱みや短所を教えてください。

回答例

- 私の強みは、コミュニケーション能力を生かした調整力です。スキルや役割、立場の違う複数のスタッフが連携しなければならないWeb制作の現場において、それぞれの立場を理解し、コミュニケーションを図りながらプロジェクトを進行してきました。御社のように幅広い年齢層のスタッフとも円滑なコミュニケーションをしていけると思います。

- 私の弱みは、事務処理などの細かい作業が苦手で確認作業がおろそかになってしまいがちなところです。小さなミスでスケジュールに遅れが出ないよう、あらかじめチームメンバーと共有した業務のチェックリストを使い、漏れがないかダブルチェック体制を構築するなどの工夫をして対応しています。

回答ポイント

- 自身の長所・短所を客観的に捉える

- 強みと仕事への活かし方、弱みと克服の仕方をセットで語る

キャリアプランについての質問

質問例

- 採用されたらどのように会社に貢献してくれますか。

- 3年後5年後10年後のキャリアは描けていますか。

回答例

- これまでWebデザイナーとして培ってきた知見・ノウハウをメンバーにも共有しながらチームとしての底上げを図りたいです。そしていずれはマネージャーとして、チーム作りに貢献し、御社の○○の事業発展のため人材育成にも携われたらと思います。

回答ポイント

- 自分の専門分野だけでなく、経営的な視点、組織的な視点も合わせて語る

企業理念についての質問

質問例

- 当社の企業理念について、どのように考えていますか。

回答例

- 御社の企業理念をWebサイトで拝見したとき、まさに私の仕事観と一致していると感じました。特に○○の部分についての考え方は、私自身に○○といった原体験があるため強く共感しており、仕事をするうえでの指針になっています。

回答ポイント

- 具体的に回答することで、事前に企業情報をしっかり調べてきていることをアピールする

- 自身の価値観が企業理念とマッチしていることをアピールする

志望順位についての質問

質問例

- 当社の志望順位は何番目ですか。

回答例

- 第一志望です。

- 第一志望群です。現在、他社での選考も進んでおり、○○の部分で悩んでいます。

回答ポイント

- 内定を目指しているなら、「第一志望です」と答えるのが無難

- 第一志望ではない場合、「第一志望群です」という言い回しを使ってもOK

最終面接で聞くべき逆質問とNG質問

最終面接における逆質問は、本当に自身が聞きたいことを質問するというより、あなたの「入社意欲」や「志望度の高さ」をアピールする機会として捉えましょう。効果的な逆質問をすることで、面接官にあなたの積極的な印象が残ります。

なお、最終面接は上位レイヤー(社長や役員クラス)の方が出席する可能性が高いため、具体的な現場レベル(スキル部分)での細かい質問内容ではなく、少し抽象度を上げて会社全体の魅力や展開している事業・サービスなどについての質問を中心に行ったほうがよいでしょう。

入社意欲や志望度の高さをアピールする質問

質問例

- 御社のHP(SNSやブログなど)を拝見し、○○という記載がありました。こちらについて、具体的に詳細をお伺いしてもよろしいでしょうか。

- 御社の事業モデルはどのように確立していったのか、その経緯を教えてください。

- 御社の企業理念を浸透させるために、何か行っていることはありますか。

- 今後、力を入れたい事業の展望について教えていただけますか。

- ○○様(面接官)から見て、御社の魅力とは、どんなところですか。

- ○○様(面接官)から見て、活躍している人の印象や特徴、要素はなんだと思いますか。

ポイント

- 事前に企業情報について詳しく調べてきたと言葉にすることで、関心の高さをアピールする

- 会社としての方針や企業理念の背景、事業の生い立ちなどの質問は、社長や役員の方が気持ちよく答えやすい

- 面接官の立場を考え、少し抽象度を上げた質問をする

- 「○○様はどう思いますか」といった、面接官自身に訴えかける質問をすると印象に残りやすい

- 「活躍したい」「即戦力になりたい」という気持ちが伝わる質問をする

面接では、面接官を何と呼ぶ?

面接で面接官を指す場合は、「名前+様」で呼びましょう。質問する相手が社長の場合も「○○様にご質問なのですが、社長の立場からみて......」といった形で質問ができると自然です。

逆質問のNG例

質問例

- 特にありません。

- もう一度、○○について教えてください。

- 入社までに身に付けておいたほうがいいスキルなどはありますか。

- 御社の企業理念は何ですか。

- 競合と比べて、御社の○○がウィークポイントだと思いますがどのように考えていますか。

- 年収交渉の余地はありますか。

- リモートワークの制度は整っていますか。

- 副業は認められていますか。

ポイント

- 自分をアピールする最後のチャンスなので、「特にありません」はNG

- 面接の中ですでに説明されたことを、また質問してしまうのは、話を聞いていない証拠になるので気を付ける

- 面接官が社長や役員だった場合、具体的な現場レベル(スキル部分)での細かい質問内容はしないほうが無難

- 企業理念や事業内容「そのもの」について、すでにWebページ等で確認できることを、あえて最終面接で質問しない

- 社長や役員を相手に、ネガティブな質問や攻撃的な質問はあまり印象がよくないので避ける

- 絶対に譲れない条件ではない限り、給与や福利厚生、待遇などの労働条件に関する質問は直接聞かないほうがいい

- 「はい」「いいえ」で答えられる、いわゆるクローズドクエスチョンは避ける

最終面接の逆質問はいくつ用意する?

最低3~5個くらい用意しておきましょう。

実際に聞けるのは、時間的に2~3個くらいが限度です。会社によっては初めの30分間で面接を、残りは逆質問の時間としてしっかり確保してくれる場合もあるので、それを想定すると5個くらい用意してあると安心です。

一見、悪くないように感じる「入社までに身に付けておいたほうがいいスキルなどはありますか」という質問ですが、「最終面接」においては、あまりふさわしくありません。どちらかというと、一次面接・二次面接で現場の方に聞く質問です。

また「御社の企業理念は何ですか」と、理念そのものについてシンプルに聞くのはNGですが、「理念を体現できていると感じる場面は?」「理念を浸透させるために行っていることは?」といった質問をするのはいいですね。

残業時間の有無など、働くうえで確認すべきことではありますが、開口一番それを聞いてしまうと「もっとも関心があるのはそのことなのか?」と思われ、本来の評価を落としてしまう可能性があります。質問する順番についても、気を付けましょう。

クローズドクエスチョンは、会話が広がらず質問意図が伝わらない可能性もあり、質問内容によってはマイナス評価にもなりかねません。年収交渉や職場環境の質問については、転職エージェントの転職支援サービスを利用し、担当のキャリアアドバイザーに代行してもらうのも1つの手です。ぜひご相談ください。

\ キャリアアドバイザーがサポートします!/

最終面接で落ちる人の特徴

最終面接で落ちる人には、逆質問のNG以外にも、面接の際に話す内容や態度に共通の特徴がありそうです。詳しく見ていきましょう。

一次面接・二次面接からの発言に一貫性がない

最終面接に臨んでも、一次面接・二次面接で発言してきた内容と一貫性がなく、整合性がとれていなければ、面接官からの信用を失いかねません。それぞれの面接で得られた情報は、面接官を通じて共有されています。最終面接でこれまでとは違う志望動機や転職軸を語ってしまっては、一貫性のなさを指摘されることになるでしょう。

また最終面接では、一次面接・二次面接のときよりも、より深く掘り下げた質問が来る可能性があります。それに対し、行き当たりばったりで矛盾するような回答をしていては、面接官にマイナスの印象を与えてしまうでしょう。

入社意欲が面接官に伝わらない

最終面接での回答内容や態度次第では、入社意欲が面接官に伝わらないことがあります。

たとえば、基本的な企業情報に関する質問に回答できなければ、企業研究ができていない=企業への興味関心が低い=入社の意欲がない、といった印象に繋がります。「当社が第一志望ですか?」といった企業への志望度を確認するための質問も想定されますが、その際、回答に窮して沈黙してしまうと、入社の意欲がないとみなされる可能性があるでしょう。

また、過度な緊張による、声の小ささや、自信のない話し方も、入社意欲が伝わらないだけでなく、やはりネガティブな印象を面接官に与えてしまいます。

企業とのミスマッチが見受けられる

最終面接では、具体的なスキルや経験の確認というより、どんな仕事観を持っているか、どんな価値観や理念を持っているかといったことに重点を置き、企業とのマッチ度を確認しています。

待遇や福利厚生ばかり気にしていたり、スキル感は申し分ないものの、企業理念に反する発言などをしてしまうと、「本質的な部分でそもそも当社とは合わない」と判断される可能性があります。

最終面接が終わったらやるべきこと

最終面接の対策をしっかり行い、いざ本番を迎え、最後までやり切ったら、あともうひと息です。最終面接が終わったら、当日中、あるいは翌日にはお礼のメールを送りましょう。面接の手応えの有無は関係ありません。最終面接に至るまで、何度も時間を割いてもらったことに対する感謝の気持ちを伝えます。

最終面接のお礼メールを送る

以下、最終面接に対するお礼メールの例文をご紹介します。

実際に面接の中で感じたことやエピソードにも触れながら作成してみてください。

ただし、あくまでも「最終面接を実施してくれたこと」に対する感謝を伝えるものなので、それ以外の話であまり長くならないように、気を付けましょう。

件名:○月○日最終面接のお礼(毎日 太郎)

株式会社○○

人事部 ○○様

本日、最終面接を受けさせていただきました毎日 太郎と申します。

ご多忙の中、お時間を割いていただき、誠にありがとうございました。

○○様の話の中で、企業理念に込めた熱い思いを知ることができ

ますます貴社で働きたいという気持ちが強まりました。

もし貴社とのご縁がありましたら、即戦力としてすぐに貢献できるよう

日々精進してまいりたいと思います。

取り急ぎ、最終面接のお礼を申し上げます。

===========================

毎日 太郎

〒000-0000

東京都新宿区○○

連絡先:090-0000-0000

E-mail:xxx@xxxx.jp

まとめ - キャリアアドバイザーからひと言コメント

最終面接は、会社とあなたが「仲間」になるかどうか、その最終合意をする場と考えることができます。ケアレスミスなどがないようガードを固めながら、話し合うべき点は十分に話し合うという前向き、かつ積極的な姿勢が大切です。

役員と意気投合したような場合は、つい調子に乗って自分の話ばかり延々と続けてしまう、というような失敗も考えられます。最後の最後まで油断は禁物です。これまでの長い転職活動の総仕上げの思いで、完璧に最終面接を乗り切れるよう万全の準備をしておきましょう。