中途採用の面接でよく聞かれる質問例47選と回答例

中途採用の面接では、「必ず聞かれる質問」や「高い確率で聞かれる質問」があります。これらから、「面接担当者が本当に知りたい情報」や「質問の本質的な意図」を察知することができれば、的確な回答をすることができるでしょう。

中途採用の面接では、「必ず聞かれる質問」や「高い確率で聞かれる質問」があります。これらから、「面接担当者が本当に知りたい情報」や「質問の本質的な意図」を察知することができれば、的確な回答をすることができるでしょう。

ここでは、中途採用の面接でよく聞かれる47の質問例を、「フェーズ別」「職種別」に分類して紹介します。また、それらに対して、どのような回答をするのが望ましいのか、キャリアアドバイザーが回答例とともに解説していきます。

目次

中途採用の面接でよくある質問の流れ

中途採用の面接は、一般的に「自己紹介」、「転職理由」、「志望動機」、「キャリア・ビジョン」、「逆質問」といった質問の流れで進行します。それぞれの質問に慌てず、落ち着いて回答するためにも、あらかじめ全体の流れを把握しておくとよいでしょう。

続いては、これらの質問の流れに沿って、具体的にはどんな質問をされる可能性があるのかご紹介します。回答例、回答ポイントと合わせて、ぜひ参考にしてみてください。

また後半では、職種別の想定質問もご用意しています。クリエイター職ならではの質問にも注目してご覧ください。

1-自己紹介編

応募書類の項目に沿った質問

| 改めて自己紹介をお願いします。 |

| 職務経歴についてお話しください。 |

| 前職ではどのような働き方をしていましたか? |

回答例

○○○○(氏名)26歳です。現職ではデザイン会社▲▲で、Webデザイナーとして3年間勤務し、商品のキャンペーンサイトやLP制作に、デザインからコーディングまでひと通り携わってきました。代表的な実績としては、○○のサイトデザインがあります。御社ではこれまでの経験を活かし、より××な取り組みをしていきたいと考えています。

質問意図

- あなたのコミュニケーション能力を知りたい

回答ポイント

- 必要な情報をコンパクトにわかりやすくまとめる

- 1分以内で簡潔に述べる

面接担当者は、履歴書や職務経歴書などの資料を通じ、採用面接前にあなたに関する情報をかなり知っているはずです。にもかかわらず、あえてこのような質問をしてくるということは、情報の確認というより、あなたのコミュニケーション能力を見ているのです。

もし「自己紹介」を求められたのであれば、「氏名・年齢・前職(現職)のポジション、おもな仕事内容などの簡単な説明、代表的な実績、この会社でやりたいこと」程度に情報をとどめ、1分以内に簡潔に述べましょう。職務経歴や前職(現職)での働き方について求められたときも要素を盛り込みすぎないように気をつけてください。面接担当者が知りたい点はあとから質問が来ますので、先回りして答え過ぎず、1分以内に言い切ることを意識しましょう。

あなたの素質を問う質問

| あなたの強みや長所は何ですか? |

| あなたの弱点や短所はどこですか? |

回答例

- 私の強みは、コミュニケーションスキルを活かした調整力です。立場の異なる複数の人が連携しなければならない制作現場において、それぞれの立場の違いも理解しながらコミュニケーションを図り、スケジューリングを行うことで、納期までにプロジェクトを納品することができます。

- 私の弱みは、事務的な細かい確認作業が苦手なことです。ですから、小さなミスでスケジュールがずれ込むことがないように、業務のチェックリストを作成し、ミスがないようチェックを徹底するほか、チーム全体でのダブルチェック体制を構築するなどの工夫をしています。

質問意図

- 自分をどれだけ客観的に分析できているか知りたい

回答ポイント

- 長所・短所などを客観的に捉え、分析する

- 話の内容を、仕事面以外に逸脱させない

- 強みを語る際は、どう仕事に活かすか、弱みを語る際は、どう克服してきたかも、必ずセットで説明

こういった質問で面接担当者が知りたいのは、自分をどれだけ客観的に分析できているか?という点です。ですから社会人として、ビジネスマンとしての自分をどれだけ内面的に深く掘り下げることができているかを示す回答が望ましいでしょう。また、これは中途社員の採用面接の場での質問であることを踏まえ、話を仕事面以外に逸脱させないことも重要です。

あなたの評価・業績を問う質問

| 前職(現職)で一番がんばったことや成果を得たことは何ですか? |

回答例

一番がんばったのは、プロジェクトチーム内の異なる専門性を持つメンバーと、問題意識をどう共有するかという点でした。『餅は餅屋』的に専門分野を任せるのではなく、総合的な視点から課題を抽出することの重要性を訴え、○○の制度を導入しました。結果、○○のような成果に結びつけることができました。

質問意図

- 組織目線・経営目線で自分を客観的に語れるか知りたい

回答ポイント

- 主観だけで述べない

- 客観的な事実・数値として評価できる成果を語る

こういう質問で面接担当者が見るのは、自分目線ではなく、組織目線・経営目線で自分を客観的に語れるか、という点です。上司の気持ち・経営者の気持ちで自分の業績を振り返りましょう。

もし、「自分なりに頑張りました」「それなりにいい成果が出せたと思います」といった主観だけが述べられ、客観的な事実も、数値として評価できる成果も語られなければ、面接担当者はこの話が事実かどうかさえ判断できません。「周囲から浮いて空回りしていたのかもしれない」などと、ネガティブな印象を与えるおそれもあります。

2-転職理由編

転職理由に関する質問

| 退職のきっかけは何ですか? |

| 転職理由は何ですか? |

回答例

これまでの慣例を重んじる社風で、新しい提案や挑戦をなかなか認めてもらうことができず、このままでは自身のキャリアの方向性を変えるのは困難だと感じ退職を決意しました。

御社であれば、これまで培った経験との親和性も高く、○○の経験ができるうえ、自身が目指すキャリアに向けさまざまな挑戦ができる環境だと思い転職したいと思いました。

質問意図

- 転職後のミスマッチを防ぐため、納得できる転職理由を知りたい

回答ポイント

- 退職理由(きっかけ)と転職理由は別々に考える

- 転職理由はポジティブにまとめる

- 理路整然とした合理性のある転職理由を語る

面接担当者は「転職理由」を非常に気にします。特に人事担当者は「せっかくコストをかけて中途社員を採用するのだから、採用する以上は簡単に辞めてほしくない」という思いから、転職理由について納得できるまで質問を深掘りしてくることがあります。その場合は、以下のように理路整然とした合理性のある転職理由を語り切ることで、面接担当者の不安を払拭できます。

自分は○○のキャリアを築きたいと思っている

↓

そのために前職(現職)で○○のような努力をしてきたが、無理だった

↓

○○の経験ができる会社に転職する必要があると判断した

ごく一般的な質問として、転職理由は「必ず聞かれる」と思って準備しておきましょう。なお、退職理由(きっかけ)と転職理由は別々に考えるべきです。退職理由に関してはネガティブな要素があっても問題ありませんが、転職理由はポジティブにまとめたほうがいいでしょう。

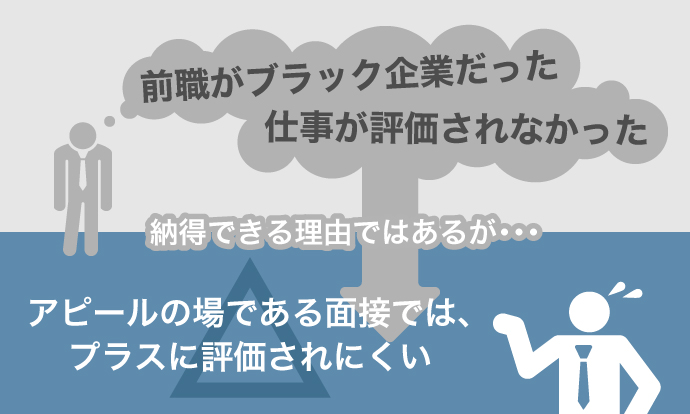

また、「前職がブラック企業だった」「仕事が評価されなかった」といった退職理由は、面接担当者に言うべき事柄ではありません。面接担当者は個人的に理解・同情できるかどうかではなく「当社の戦力になってくれる人材」を求めて面接の場にいるのであり、面接は応募者にとって自分のスキルや意欲をアピールする場です。自分にプラスに評価されない情報は提示しないほうが有利でしょう。

働き方に関する質問

| 時間外勤務についてはどのようにお考えですか? |

| 当社は比較的残業がありますが、大丈夫ですか? |

| 希望年収は? |

回答例

- 業務上、必要な範囲内での残業ならば、やるべきだと考えます。ただ、それ以外の残業についてはなるべく発生しないよう、何か工夫できることを考えたり、仕組みを構築するなどして効率化を図っていきたいです。

- 希望年収に関しては、御社の規定に従いますが、現在の年収が○○万円なので、可能であれば現在の年収と同額以上を希望いたします。

質問意図

- 転職後のミスマッチを防ぐため、働き方に対する考え方を知りたい

回答ポイント

- どうしても譲れない転職の絶対条件なら、率直に伝える

一見、答えづらい質問かもしれませんが、どうしても譲れない希望条件があれば、それを率直に伝えましょう。そこを曖昧にしておくと、中途採用されたとしても深刻なミスマッチが生じ、結果として転職に失敗してしまう原因になります。できる範囲で正直に伝えるのが望ましいです。

3-志望動機編

応募企業を志望した理由についての質問

| 当社を志望する理由は? |

| なぜ同業他社ではなく当社を希望するのですか? |

回答例

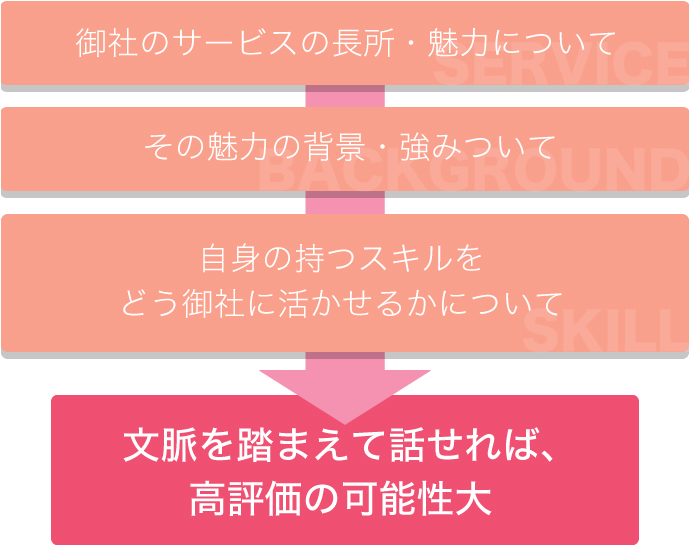

御社が提供している○○というサービス/製品には、他社にはない○○という長所・魅力があります。この背景には、御社の企業文化である○○や、オンリーワンの強みである○○が活かされているのだと思います。私の○○というスキルを最大限に発揮し、○○について貢献できるのは御社だと感じました。

質問意図

- 自社への理解度・熱意を確認したい

回答ポイント

- 「条件」で選んだのではなく、「この会社」を選んだことをアピールする

志望理由については、どんな会社でも必ず質問されると思って準備しておくべきでしょう。

応募先企業を魅力的に感じた理由が薄弱だと、「似たような会社はほかにもあるのに、なぜ当社なのか?」といった意地の悪い質問に繋がりかねません。御社の提供しているサービスには他社にはない魅力がある、自分のスキルなら御社の○○に活かせる、という文脈で語れれば、「当社をよく研究し、他社との比較もしっかり行っている」「意欲が感じられ、製品/サービスに対する理解も深い」といった評価を得ることが期待できます。仮に条件で求人をふるいにかけ、結果的に応募会社にたどり着いたのだとしても、その後の業界研究や企業研究で、しっかりリカバリーしておきましょう。

志望動機の伝え方についてもっと詳しく知りたい方はこちらから

応募企業の基本情報や興味・関心を問う質問

| 当社の代表者の名前をご存じですか? |

| コーポレートサイトはお読みいただいていますか? |

| 当社の企業理念についてどのように考えていますか? |

回答例

御社の代表は○○さんです。コーポレートサイトも拝見し、社長のインタビュー記事も読ませていただきましたが、その中で語られていた企業理念やスローガンの成り立ちについては、○○の部分にとても共感しました。

質問意図

- 自社の企業研究をしてきたか、確認したい

- 自社に対してどこまで興味・関心を持っているか知りたい

回答ポイント

- 代表者のフルネーム・会社の理念・資本金・沿革は会社の基本情報として把握しておく

- 深い企業研究ができていることをアピールする

会社の基本情報については「本当に当社の企業研究をしてきたか?」を確認するための質問です。面接対策で「自分語り」や「業務内容」にばかり集中していると、こうした基本情報は取りこぼしがちです。クリエイター職への転職に臨む人は特に、会社よりも業務内容に興味が偏ってしまう傾向があるので、以下のような会社の基本情報や理念も、しっかり把握しておくようにしましょう。

- 代表者のフルネーム

- 会社の理念

- 資本金

- 沿革

4-キャリア・ビジョン編

入社後の働き方を問う質問

| 入社後に何をやりたいですか? |

| 採用されたら、どのように会社に貢献してくれますか? |

| 将来、どんな自分になりたいですか? |

回答例

これまで自分が培ってきた知見・ノウハウをメンバーにも共有しながらチームとしての底上げを図りたいです。そしていずれはマネージャーとして、企業に貢献できるチーム作りに励みたいと思います。

質問意図

- 採用後の働き方、中長期的なビジョン、会社への帰属意識、キャリアアップ意欲があるかなどを確認したい

回答ポイント

- 自分軸だけでなく、組織的な視点もあわせて語る

ここでは「採用後、どのような働き方をするつもりなのか?」といった当面の意識と、中長期的なビジョン、会社への帰属意識、そして「マネージャー職や管理職へのキャリアアップ意欲がどのくらいあるか?」が見られます。自分軸だけでなく、組織の視点もセットに考えましょう。

クリエイター職の場合、「一生現場」志向の強い人も多いのですが、会社が成長していくためにはリーダー職の養成も重要な課題です。個人的なビジョンについては自分の考えを率直に話して構わないのですが、「この会社は中長期的にどのように成長してくれる人材を求めているのか?」という組織的な視点と問題意識を持って企業研究をしておかないと、求人ニーズとのミスマッチが生じる可能性があります。

5-逆質問編

面接官から面接の終盤に問われる質問

| 最後に質問はありますか? |

| 何か聞いておきたいことはありますか? |

回答例

- ○○部門における1日の業務スケジュールを教えてください。

- 入社までに○○について勉強しようと思っていますが、ほかにも身につけておいたほうがよいスキルなどはありますか。

質問意図

- 応募者の入社意欲・志望度・熱意を確認したい

- 応募者の疑問や不安を解消することで、入社への意向を高めてもらいたい

回答ポイント

- 具体的な質問をすることで、企業への入社意欲があることをアピールする

面接の終盤で、面接官から「何か質問はありますか」と聞かれることがあります。逆質問のタイミングです。面接官は逆質問を通して、応募者の入社意欲や志望度、熱意などを知ると共に、応募者の不安を払拭することで自社への印象をよくし入社の意向を高めたいという気持ちがあります。逆質問での内容次第では、あなたの自己PRに繋がる可能性もあるので、面接官の意図をしっかり汲み取り、質問してみましょう。

なお、一次面接、二次面接、最終面接と、選考フェーズが違えば担当する面接官も異なります。状況に合わせて効果的な逆質問をするためにも、あらかじめどんな質問をしたらいいか考えておきましょう。

逆質問についてもっと詳しく知りたい方はこちらから

\ キャリアアドバイザーが面接をサポート!/

6-イレギュラーな質問編

漠然とした質問

| あなたにとって仕事とは何ですか? |

回答例

私にとって仕事とは、自分を含め、人の生活を豊かにするための活動です。御社の○○といった企業理念をWebサイトで拝見したとき、まさに私の仕事に対する思いとリンクしました。これまで培ったデザインの知見を1つの軸にし、御社の理念にもとづき、これからも御社の提供する○○のように日々の暮らしを豊かにするようなものづくりに貢献していきたいと思います。

質問意図

- 応募者の仕事に対する価値観や意欲、自社とのマッチ度を探りたい

回答ポイント

- 応募先企業の理念や社風などと関連付けた回答を意識する

- 結論から述べ、その根拠となる理由を具体的なエピソードと共に話す

- ここまで面接で答えてきた内容との整合性を意識する

企業がこのような漠然とした質問を投げかけてくるのは、あなたの仕事に対する価値観や意欲、企業とのマッチ度はどうかなどを探るためです。ですから、応募先企業の理念や特徴、社風などと関連付けた回答ができると企業への印象はよくなるでしょう。その際、まずは「私にとって仕事とは○○です」、のように結論から述べ、その根拠となる理由を具体的なエピソードと共に話せると相手に伝わりやすくなります。結果的に仕事の価値観や考え方が志望動機にも繋がっていればより効果的でしょう。

企業への印象をよくしようと意識するあまり、思ってもいないことや、気の利いたことを言おうとするより、ここまで面接で答えてきた内容との整合性が取れていることの方が重要です。落ち着いて、あらかじめ転職の軸や志望動機も完全にインプットした状態で臨んでください。

意地悪な質問

| 正直、「自分は当社に向いていない」と思いませんか? |

回答例

私は御社との親和性を感じており、今回このような面接の機会をいただきました。逆にそのように思われてしまう率直なご意見を伺いたいです。至らないところがあれば改善いたします。

質問意図

- ストレス耐性をチェックするため

- 不愉快な相手と接するときに、どれだけ平静を保てるか確認したい

回答ポイント

- 常に冷静に。どんな質問にも笑顔で真摯に答える

- 協調する努力とあきらめない姿勢を見せる

最近はあまり見かけなくなりましたが、ストレス耐性をチェックしたり、不愉快な相手と接したりしたときに、どれだけ平静を保てるかといった能力を見るための「圧迫面接」という面接手法があります。クリエイター職の転職採用で圧迫面接が行われるケースはほとんどありませんが、上記のような意地の悪い、答えにくい質問をぶつけてくる可能性は考えられます。

面接担当者がこのような質問をしてきた場合は、「自分の平常心が試されている」と受け止め、冷静な対応をすることが重要です。あわてず笑顔で受け流せればいいでしょう。

採用面接時、「お互いの価値観にギャップがあるな......」という、気まずい空気になったときなどに「当社に向いていないのでは?」といった質問がよく出されます。このときに「そうですね」などと応じてしまってはおしまいです。意見や主張の違いがあればこそ、お互いを補完できる関係を築けるはずです。「簡単にあきらめる・投げ出す人物」などと評価されないためにも、相手に対して最大限フレンドリーに、協調する努力とあきらめない姿勢を見せましょう。

答えにくい質問

| ほかに、どんな会社を受けるのですか? |

| 今まで、何社に面接に行きましたか? |

| 当社の志望順位は何番目ですか? |

| 大手から内定があったら当社のオファーは辞退しますか? |

回答例

- ○○業界で3社ほど、面接を受けさせていただき、そのうち○○社については〇次選考まで進んでいます

- 御社は第一志望群です。現状、何社か選考が進んでおり悩んでいますが、本日、御社の今後のビジョンについて話を伺うことができ、改めて御社への志望度が上がりました。

- 会社の規模感では決定いたしません。あくまでも○○の軸で判断いたします

質問意図

- 応募先への一貫性があるか確認したい

- 自社への志望度を確認したい

回答ポイント

- 転職の「軸」にズレがなく、応募先に一貫性があるなら他社状況を伝えてもOK

このような質問をすることで、「当社への志望度はどれくらいか」「応募先企業に一貫性はあるか」といったことを確認しています。面接官は、あなたが他社も併願している前提でこのような質問をしていますので、一見答えにくい質問のように感じられますが、正直に答えて問題ありません。

もし「志望順位は?」などと具体的に聞かれたとき、本当に第一志望なら「もちろん1番です!なぜなら......」と、感情を込めて第一志望である旨を伝え、その理由も添えましょう。

一方で志望度は極めて高いものの、ほかも検討したい場合は「第一志望群です」という言い回しを使うとよいでしょう。もし「第一志望です」と言い切ってしまうと、「では内定を出したら当社に入社しますか」といった際どい質問があった場合、言葉に詰まってしまう可能性があるからです。ちょっとした言葉の選び方ですが、対策しておくと安心です。

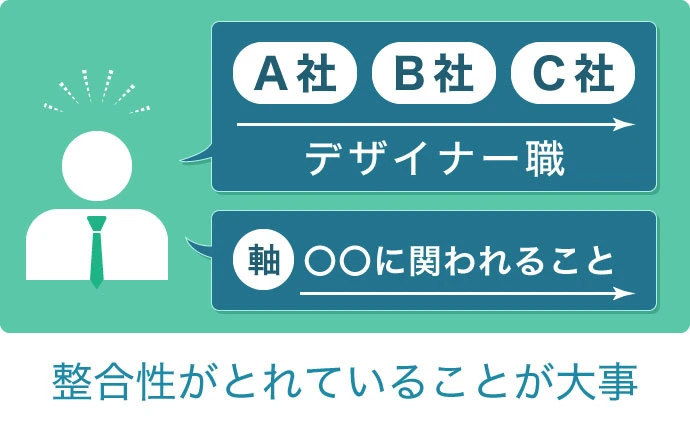

また、他社の選考状況を聞かれた際、併願先の応募企業に一貫性があるならば、具体的な社名を出しても構わないでしょう。A社ではデザイナー職、B社では営業、C社では動画編集など、キャリアプランに一貫性がないと「この人は何になりたいんだろう」とキャリア形成について疑問が生じます。いずれにせよ、ここまでの面接で聞かれたであろう「転職理由」や「志望動機」とも関連してきますので、整合性がとれていることが大事です。

意表を突く質問

| 1,000万円あったら何に使いますか? |

| 日本にデザイナー職の人はどれくらいいると思いますか? |

回答例

- デザイナーとして、常に柔軟な発想、豊かな感性を育みたいと思っているので、もし自分にそんな大金があるなら、おいしいものを食べたり、美しいものを見たり、まだ行ったことのない異国の地を訪れたりしてみたいですね。

- 日本の総人口はおよそ1億2千万人で、そのうち就業者がおよそ6500万人なので、割合で考えればそのうちおよそ1%がデザイナー職に従事しているのではないでしょうか。

質問意図

- 「奇抜な発想力があるか?」「ユーモアが理解できるか?」などを見たい

- 論理的思考ができるか確認したい

回答ポイント

- 品のない冗談や人間性を疑われる失言を口にしないよう、配慮する

- 「どう答えれば面接担当者に好印象が残せるか?」といった基準で答えを考える

会社にも仕事にも直接関係のない質問には、「奇抜な発想力があるか?」「ユーモアが理解できるか?」などを見たいといった意図があります。転職採用面接ではそれほどポピュラーな手法ではありませんが、1、2問はこういった質問を織り交ぜてくる会社もありますから、一応の心構えをしておきましょう。特にベンチャー企業やコンサルティング会社などでは、「フェルミ推定」といって、実際に調査するのが難しく予想しにくい数字を論理的思考で概算するような回答を求めることも。この場合、正解を出せるかというより、論理的思考ができるかどうかに注目しています。

意表を突くこれらの質問は、そもそも正解がありませんので、重要なのは、「どう答えれば面接担当者に好印象が残せるか?」といった基準で答えを考えることです。ユーモアを交えるのは構いませんが、ウケを狙うあまり品のない冗談や人間性を疑われる失言を口にしないよう、節度と配慮が必要です。

7-ディレクター編

客観的な自己分析能力を問う質問

| あなたのコミュニケーション能力を示すエピソードを聞かせてください。 |

| あなたのリーダーシップ能力について教えてください。 |

| 前職での同僚・部下は、あなたをどう評価していると思いますか? |

回答例

- あるプロジェクトの担当をしたとき、急遽スタッフの欠員が出て、プロジェクトの進捗に影響が出そうなことがありました。そのとき、自分がハブとなり、各セクションにヒアリングして調整した結果、無事納期に間に合わせることができ、目標としていたオーガニック流入数10%アップも達成することができました。

- 日頃から、業務におけるチーム目標を明確にし、具体的な改善案を策定・実施することで、チームの生産性向上に貢献してまいりました。また互いに意見を出しやすい健全な組織を作り上げるためには、傾聴することが重要だと思っており、定期的に1on1を取り入れた結果、社内の従業員サーベイにおいて常に70点以上を得るなど、活発なチーム作りができたと自負しております。

質問意図

- コミュニケーション能力やリーダーシップ能力、客観的な自己分析能力などを知りたい

回答ポイント

- 客観的な事実と得られた成果について、数的証拠を添えて語る

Webディレクターやゲームディレクターなどのディレクター職ではコミュニケーション能力やリーダーシップ能力、客観的な自己分析能力などが問われる質問が多く見られます。「自分はどう思う」ではなく、「このようにした」という客観的な事実を掲げ、その結果どういう成果が得られたかを数的証拠(金額・人数などのKPI)を添えて語ると説得力が増すでしょう。

将来的なビジョンを問う質問

| 今後のキャリアプランを教えてください。 |

| 3年/5年/10年後の自分はどうなっていると思いますか? |

回答例

将来的には、Webディレクターとして、プロジェクトの責任を担えるようになりたいです。そのためには、これまでのデザインスキルを活かし、まずは3年後にデザインチームのリーダー、5年後にはSEOの知見も深め、より上流からWeb制作に関われる人材として成長していきたいと思います。

質問意図

- 「将来を予測する力」「計画を立てる力」などが見たい

回答ポイント

- 時系列に根拠のある論理を展開する

今後のキャリアプランなど将来的なビジョンを問う質問では、「将来を予測する力」「計画を立てる力」などが見られます。漠然と「こうなっていたい/いるだろう」という話ではなく、「○年後にはこうなっていたい。そのため、今こんな努力をしている。また、次にこのような用意をする」といった、時系列的な根拠のある論理を展開してください。

人材的な「のびしろ」を問う質問

| 当社の業界に、重要なものは何だと思いますか? |

| 業界での当社の強みについて教えてください。また、それを伸ばすにはどうしたらいいですか? |

| 競合相手に対し、当社は何を強みにすればいいと思いますか? |

回答例

昨今、あらゆる業界でビジネスにおけるデザインの重要性は高まっていると思います。そんな中、御社においては、すでに人材育成プログラムやデザイナー職の評価制度が確立していることからも、デザインが持つ力や、それを担うWebデザイナーの育成について非常に重要視しているように感じます。これは企業にとって重要な理念であり、競合にはまだない強みだと、私自身も考えているので、いずれはディレクター業務以外に人材育成にも携わり、御社の事業発展に貢献していきたいと思います。

質問意図

- 業界分析、企業分析ができているか確認したい

- 問題抽出能力や当事者意識、洞察力・提案力・説得力などがあるか見たい

- 人材的な「伸びしろ」がどこまであるのかを把握したい

回答ポイント

- 当事者意識を持って、自分なりの意見を用意しておく

業界分析、企業分析がどれだけ掘り下げられているかを見ると同時に、問題抽出能力や当事者意識、そして戦略や経営レベルでの洞察力・提案力・説得力などを見る質問です。ディレクター職は将来の幹部候補生でもあるわけですから、人材的な「伸びしろ」がどこまであるのかを把握したいという意図の質問であると考えられます。

もちろん、業界経験や年齢によって質問の難易度は変わってきますが、業界研究や企業研究をするうえで、「自分が経営者やプロジェクトリーダーだったらどうするか?」といった当事者意識を持って、自分なりの意見を用意しておくことが、面接対策として有効になるでしょう。

8-デザイナー編

希望職種(Webデザイナー)に関する質問

| なぜWebデザイナーを目指そうと思ったのですか? |

| Webデザイナーとして、どのようにスキルを身に付けてきましたか? |

回答例

- 小さな頃からものづくりが好きで、デザイン全般に興味がありましたが、その中でも、Webデザインは作ったら終わりではなく、ユーザーの反応を見ながら更新できるところに魅力を感じたからです。以前、バナーを制作した際、ちょっとしたデザインの更新をしただけでアクセス数に大きく影響したことがあり、デザインが及ぼす影響の大きさに驚きと感動を覚えました。

- まずはインターネットや書籍などを用いて独学でHTMLやCSS、JavaScriptなどのプログラミング言語を覚え、あとは前職の先輩の指導を受けながら実践で経験を積み、スキルを身に付けました。

質問意図

- あなたの志向性やデザインに対する意欲を知りたい

回答ポイント

- 印象的なエピソードなどを具体的に語る

専門性が高いデザイナー職。「なぜWebデザイナーを目指そうと思ったのか」という基本的な質問は必ずあるものと想定しておいてください。「小さな頃からデザインが好きだった」というようなスタートで構いませんが、決め手となった印象的なエピソードなどを語れると、面接担当者の印象が深まるでしょう。

実際には、職業選択は偶然やなりゆきによる要素も大きいのですが、「必然的にこの職種を選んだ」「この職業しかないという結論に帰納した」などという理論的な話の組み立てを意識してください。

情報や知識のインプットに関する質問

| 普段、どんな勉強をしていますか? |

| 世界的なデザイントレンドなど、情報収集はどうしていますか? |

回答例

- ○○系の美術館巡りを毎月しています

- 毎月、『○○』というデザイン専門誌を購読して勉強しています

- 競合となるWebサイトのワイヤーフレームを定期的に分析しています

- 海外の最新トレンドニュースを配信している『○○』というサイトを定期的にチェックしています

- デザイナー仲間と定期的に情報共有会を開いています

- 気になったデザインのサイトをトレースしたり、バナーを保存したり、Twitterで情報共有をしたりしています

質問意図

- センスを磨いたり、向上したりするための努力をしているか探りたい

回答ポイント

- アンテナの感度の高さとキャッチアップ力を具体的にアピールする

- できるだけ具体的な努力方法を説明する

デザイナー職に必要不可欠な美的感覚といった部分は、会社が教育しようとしても限界があり、個人的な資質や努力に大きく依存する部分があります。そうしたセンスを磨いたり、向上したりするための努力をしているか探るために、普段の勉強方法や情報収集のやり方を問う質問も多く見られます。できるだけ具体的な努力方法を説明できるといいでしょう。

また、Webデザイナーは、デザイナー職の中でも特にWeb技術の進歩やトレンドの変化への対応を、早急に求められます。情報収集のアンテナをどう張っているかは、面接担当者の大きな関心事になりやすいため、国内のサイトのみならず海外のサイトもチェックしていること、社内外問わず、情報共有の場を設けていることなど、幅広い視野を持っている点がアピールできるとなおよいでしょう。

理論的な思考を問う質問

| (ポートフォリオの作品を指して)このデザインの意図を教えてください。 |

| このデザインの必然性を、非デザイナーに合理的に説明できますか? |

回答例

このサイトの目的はおもに○○であり、それを達成するためには○○の機能が必要で、○○のインターフェースが適切であると判断しました。また、定期的な情報更新がしやすいよう○○の構造になっており、○○をKPIとしたPDCAを回し、定期的に○○の見直しを行う前提で設計しています。

質問意図

- 誰が聞いても納得できるように、論理的な説明ができるかを見たい

回答ポイント

- デザインの意図、必然性、メリットなどを、論理的に説明する

現代においてWebサイトは、企業にとって重要なコミュニケーションツールであり、情報の基幹インフラとして機能しています。そのためサイト設計の意図、必然性、メリットなどを、非デザイナーに論理的に説明できるコミュニケーション力があるかどうかを問う質問も多く見られるようになってきました。

誰が聞いても納得できるような、論理的な語りができるよう、トレーニングしておいたほうがいいでしょう。

9-ゲームプランナー編

業界の未来を問う質問

| 5年後、ゲーム業界はどうなっていると思いますか? |

回答例

少子高齢化の影響もあり、国内のゲームユーザーは今後ますます減少傾向になると思います。そのため、ユーザーの裾野を広げるためにはグローバル展開も視野に入れ、世界に通用するタイトルづくりやゲーム×仮想空間、ゲーム×ヘルスケアといった多角的な発想が重要になってくると思います。

質問意図

- 「ゲーム業界をどのように理解しているか?」を知りたい

- 運営者意識の有無と、改善・改良のスキルがあるか見たい

回答ポイント

- 予測の根拠となるデータを添えて説明する

面接担当者は「ゲームの作り手として、業界の一員として、ゲーム業界をどのように理解しているか?」を知りたいため、しばしばこのような質問を投げかけてきます。

もちろん、正確な将来予測や業界展望を期待しているわけではありませんが、ユーザー動向の変化やハードウェア・通信インフラの進歩、流行・トレンドの変化に対してどれだけ敏感か、勉強しているかといったことが測られます。「おそらくこうなっているのでは?なぜなら~」といった、予測の根拠となるデータを添えて説明できればベストでしょう。

実務的なセンスを問われる質問

| 当社のゲームはどんな点が他社よりおもしろいですか? |

| 当社のゲームの懸念点を教えてください。あなたがプランナーならどんな施策を考えますか? |

| 1ヵ月でユーザーを○○人増やしたい。方法は? |

回答例

○○とコラボし、○○のような限定ガチャを用意して○○円規模のキャンペーンを打ってはどうか?と思いました。なぜなら、実際に御社のゲームをプレイしてみて○○の部分は独特の世界観でコアなファン層の心をつかんでいてとてもおもしろいと思うのですが、親和性のありそうな○○とのコラボキャンペーンがあれば、さらにユーザーが増え○○の懸念が解消できるのではと感じたからです。

質問意図

- 課題抽出とその改善提案ができるかなど、実務的なセンスを知りたい

回答ポイント

- 自分の好き嫌いといった主観的な意見ではなく、客観的かつ論理的な意見で具体的に話す

これらの質問では「当社及び当社のゲームをどこまで理解しているか?」を測り、「問題点を抽出し、改善提案ができるか?」という実務的なセンスを見ています。「おもしろくない点」や「弱点」など、ネガティブな質問にもストレートに答えていい部分でしょう。ただし、自分の好き嫌いではなく「なぜおもしろくないのか」を論理的に説明できることが重要です。自身の経験則から「ここが気になりました。私ならこういう改善をしたいです。なぜなら○○な効果が期待できるからです」と改善策とセットで伝えましょう。その際できるだけ具体的な仮説を立て、提案できればベストです。

なお、ゲームプランナーは採用面接に際して企画書を持ち込むことが多いのですが、新規ゲームの企画だけではなく、既存ゲームの改善・改良、問題解決に関する企画を持ち込むことも面接対策上、有効と思われます。

ゲーム会社にとっては、まだ運用中の既存ゲームは大切な収益源です。できるだけ長期にわたって高い収益性を保つことで会社の経営は安定し、新規ゲーム開発にも十分な資本投下ができるわけですから、既存ゲームの改善・改良、問題解決もゲームプランナーの重要な仕事であり、会社の注目度も高いと考えるべきでしょう。

まとめ

1~4項では中途採用の面接全般で聞かれる定番の質問を、5項では逆質問、6項ではイレギュラーな質問の典型例を紹介。またそれ以降はクリエイターの職種別に、7項ではWebディレクター/ディレクター系の職種に多い質問、8項ではWebデザイナー/デザイナー系の職種に多い質問、9項ではゲームプランナー/企画系の職種に多い質問をまとめ、全部で47の質問を紹介しました。

もちろん、実際に中途採用の面接で質問される可能性のある事柄をすべて網羅できたわけではありませんが、これらの質問に対する回答を用意しておくことで、たいていの質問に応用でき、適切な回答ができるかと思います。

また、「定番質問の回答を準備し、暗記しておく」ということではなく、定番質問の意図や主旨を体系的に理解することで、「面接にはこのような考え方で臨めばいいのか」という考え方のアウトラインをつかんでいただくこともできたのではないでしょうか。

この記事を通じて、「面接にはどのような心構えで臨めばいいのか?」「面接担当者はどのような意図で質問をしてくるのか?」「質問に対して、どのような回答が望ましいのか?」といった感覚をつかんでいただければ、面接に苦手意識を持っている方でも、前向きな姿勢で臨んでいただけるようになると思います。そのような姿勢は必ず好印象に繋がり、あなたの理想的な転職を実現するうえで大きな力となるでしょう。

クリエイター集団「PARTY」と共同開発したポートフォリオサービス『

クリエイター集団「PARTY」と共同開発したポートフォリオサービス『