Webディレクターとは?仕事内容と業種別の役割、年収、資格、未経験からの目指し方

Webサイト構築の現場に欠かせない存在がWebディレクターです。Webディレクターに求められる役割は、業界、企業、プロジェクト、さらに職場環境によって大きく異なってくるため「業務がイメージしにくい」という人もいるのではないでしょうか。

Webサイト構築の現場に欠かせない存在がWebディレクターです。Webディレクターに求められる役割は、業界、企業、プロジェクト、さらに職場環境によって大きく異なってくるため「業務がイメージしにくい」という人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、広範囲にわたるWebディレクターの仕事内容、業種別に求められる役割、スキルなどを詳しく解説します。

ぜひこの記事をチェックしてWebディレクターについての理解を深めてください。

目次

Webディレクターとは

Webディレクターとは、Webサイト制作における指揮、進行管理を担う職種です。

Webディレクターとは、Webサイト制作における指揮、進行管理を担う職種です。

クライアントの目的にかなったWebサイトを制作するため、デザインやコーディングなど直接コンテンツ制作に関わるクリエイターやプロジェクトメンバーをまとめ上げ、プロジェクトを円滑に進める舵取り役といった立場であると言えます。

限られた予算と納期の中でベストを尽くし、Webサイトを納品(リリース)することが、Webディレクターに求められる大切な役割です。

Webデザイナーとは何が違うの?

WebディレクターとWebデザイナーの違いとは、担当する業務が「Web制作全般における指揮」か「Web制作におけるデザインの部分(限定的)」かという点でしょう。

Webディレクターは、クライアントの課題解決を目指し、それに向け「Web制作全般」の指揮や進行管理を担当します。

一方、Webデザイナーは、Webディレクターの指示に基づいて、Webサイト内のビジュアルやサイト全体のデザイン設計・制作からコーディングによる実装まで、主に「デザインに特化した業務」を担当します。

Webディレクターの仕事内容

Webディレクターの主な仕事内容は、以下の通り、大きく4つに分けることができます。

Webディレクターの主な仕事内容は、以下の通り、大きく4つに分けることができます。

- クライアントへのヒアリング

- 企画・立案

- プロジェクトの進行管理

- Webサイトの運用・更新

1クライアントへのヒアリング

クライアントが抱える課題や要望、Webサイト制作の目的をヒアリングします。自社やサービスの認知度を向上させたいのか、商品の売り上げを伸ばしたいのか、サービスへの登録といった新規顧客の獲得を目指したいのかなど、達成したい目的によって目指す方向性や企画の軸が変わるので、ヒアリングはWebサイト制作において、もっとも重要な部分と言えるでしょう。

2企画・立案

ヒアリングを通じて明確になった目的や要件を整理し、クライアントのニーズに沿った企画を提案します。具体的な業務としては、サイト設計からワイヤーフレーム作成まで手がけることが多いです。

3プロジェクトの進行管理

制作するWebサイトの方向性が決まったら、具体的なスケジュールを引きます。Web制作におけるタスクを洗い出し、Webデザイナーやエンジニア、ライターなどプロジェクトメンバーを選定。コンテンツの品質管理を行いながら、遅滞なく制作が進行するようスケジュールの管理を行います。もし何かトラブルが発生した際には、デベロッパー(開発会社)やクライアントとの折衝も発生しますし、その都度コミュニケーションを図りながらクライアントと現場の橋渡し役にも徹します。

4Webサイトの改善・更新・運用

Webサイトをリリースした後は、設定した目的を達成しているか、成果を得られているか、効果測定を行います。そして、それに基づいた改善、コンテンツの更新などを行い、日々ブラッシュアップに努め、成果に繋がるサイト運用を目指します。なお、これらの業務範囲については、所属するのが事業会社か制作会社かによっても異なる場合があるでしょう。

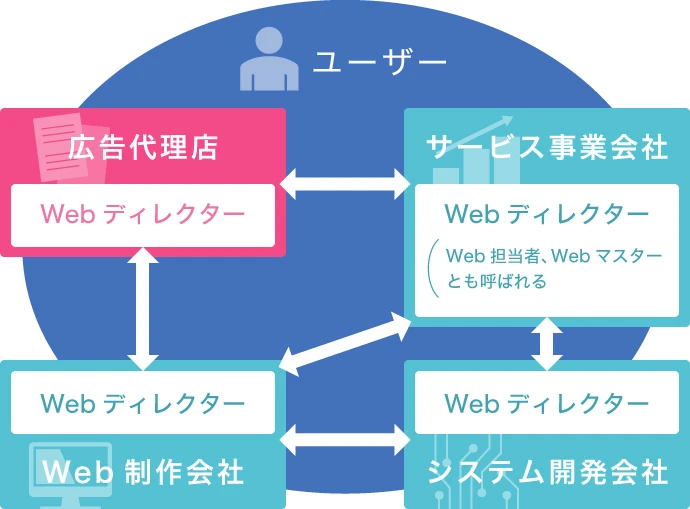

業種別に見るWebディレクターの役割

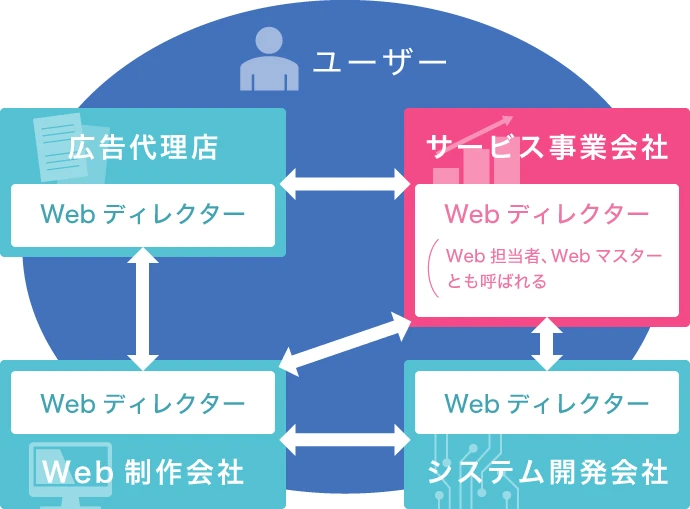

Webディレクターの仕事内容について説明しましたが、実際の業務領域は、プロジェクトにおける関わり方(ヒアリングや企画・立案からか、Webサイトの実制作のみか、リリース後の運用も関わるか)によっても変化します。また、所属する会社の規模や、業界、業態によっても、業務内容や職務権限は大きく変わるでしょう。

Webディレクターの仕事内容について説明しましたが、実際の業務領域は、プロジェクトにおける関わり方(ヒアリングや企画・立案からか、Webサイトの実制作のみか、リリース後の運用も関わるか)によっても変化します。また、所属する会社の規模や、業界、業態によっても、業務内容や職務権限は大きく変わるでしょう。

続いては、Webディレクターへの理解をさらに深めるために、Webディレクターとして求められる役割を、業種別に分けて解説します。

広告代理店のWebディレクター

広告代理店は、各メディアの広告枠を販売することが主な業務ですが、近年では、商品やサービスのプロモーション活動の企画を含むサイト制作も重要な役割の1つとなっています。

広告代理店に所属するWebディレクターは、クライアントの要望をヒアリングし、マーケティングや販促活動をするうえで、Webをどのように活用し、プロモーションしていくかを企画・提案します。メディアプランナーと呼ばれる職種にも近いかもしれません。

また、社内に制作部署がない場合は、Webディレクターが外部の制作会社に対してクリエイティブ業務のスタッフをアサインすることもあり、「広告・プロモーション営業を担当しながらもWeb制作の進行管理も行う」そんな役割を求められます。

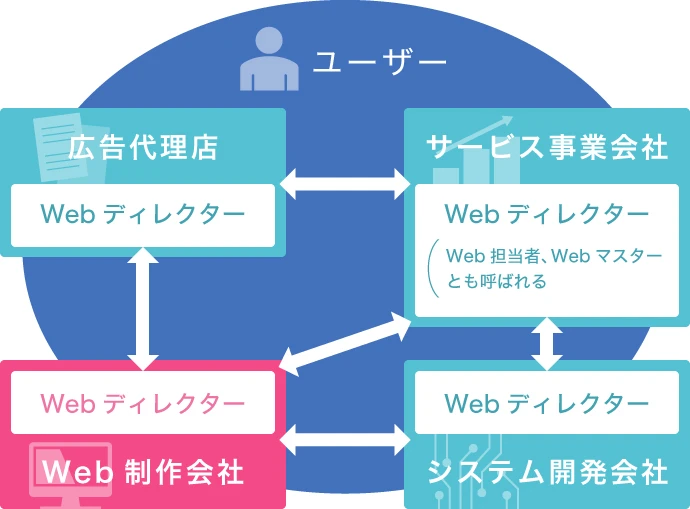

Web制作会社のWebディレクター

Web制作会社は、広告代理店やクライアントから依頼された(受注した)要件をもとに、Webサイトを構築することが主な業務です。他業種と比較し、よりクリエイティブな要素を求められる場合があります。

具体的な役割としては、サイトの構成や設計を一から考え、Webコンテンツへと落し込み、場合によっては大まかなシステム要件の仕様も作成します。さらには、Webデザイナーやプログラマー、ライターなどのスタッフ選定や、スケジュール管理、サイト構築後の校正や検収、さらには公開後の運用・保守までを任されるケースもあります。

近年では、ただ要件に沿って制作するだけでなく、企画の段階から関わる案件も急増しているため、制作会社のWebディレクターには積極的に提案し、Web制作全般を指揮する役割が求められます。

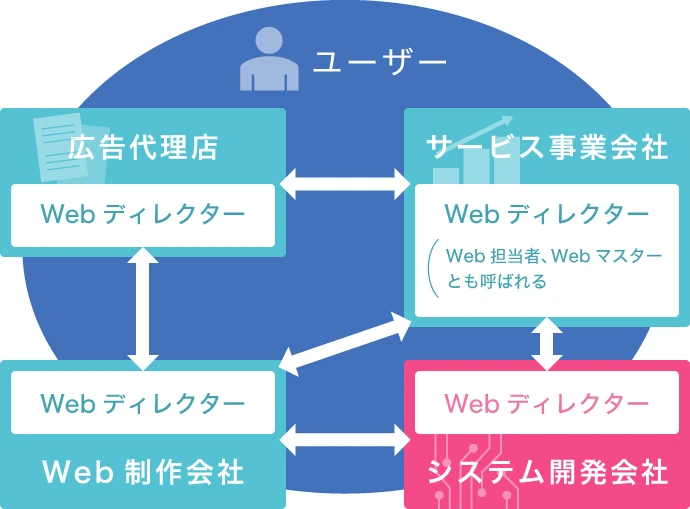

システム開発会社のWebディレクター

システム開発会社は、データベースの構築や動的なページ制作のためのプログラミングがメイン業務となります。上記のWeb制作会社のシステム部分が特化したイメージです。そのため、システム開発会社のWebディレクターの役割は、システム開発と連携したWeb側(フロントエンド側)のディレクションが中心となります。

たとえば大手金融系クライアントの会員向けサイトにおける仕様統制や運用ディレクション、通信系クライアントであればモバイルショップ向けシステム(来店予約サイト、料金シミュレーションコンテンツ、店頭申し込み用ツールなど)の開発推進などがあります。バックエンドで正確な仕様設計をしながらも、フロントエンドでどのようにユーザビリティを高めていくか、それらを両側面からイメージできる幅広い知見と経験を持ってWeb制作を進行する役割が求められます。

サービス事業会社のWebディレクター

サービス事業会社は、ポータルサイトやSNSメディアのサービス運営、独自のWebサービスなどを自社で展開しているような企業、もしくは商材がWeb関連ではなくても、Webサイトを活用して、集客(顧客獲得)を展開しているような企業です。

この業界でのWebディレクターには、広告代理店とWeb制作会社両方の役割が求められます。つまり、コンテンツ企画や販促プロモーションからサイト設計、制作進行管理、更新・運用など、ほぼ全工程に携わります。もちろん、すべてをそのポジションで行うわけではなく、Web制作領域では、Webの制作会社と連携し、プロモーションであれば、販促やマーケティングに強みを持つ広告代理店と連携していきます。サイト構築だけでなく、運用が勝負になってくることがほとんどのため、中長期的にWebサイトを成長させていくような役割が求められます。

Webディレクターに求められるスキル

Webディレクターは所属する会社ごとに、さまざまな役割を負って仕事をすることがわかりました。それでは、これらの仕事をこなすためにどのようなスキルが求められるのでしょうか。

Webディレクターは所属する会社ごとに、さまざまな役割を負って仕事をすることがわかりました。それでは、これらの仕事をこなすためにどのようなスキルが求められるのでしょうか。

以下、Webディレクターに求められる主なスキルを3つご紹介します。

1役割に応じたWebに関する知見

Webディレクターは、ワイヤーフレーム作成も担当しますが、制作の実作業をメイン業務とするわけではありません。しかし、Webデザイナーやエンジニアに適切な指示を出し、ディレクションするためには、共通言語となるWebに関する知見が不可欠です。以下、前項で紹介した業種ごとに明確な違いがあるわけではありませんが、特にその領域では必要性が高いWebに関する知見についてまとめました。

広告代理店のWebディレクター

- Webマーケティングの知識

- データを活用した分析力

広告代理店のWebディレクターは、クライアントにとって効果的な販促活動となるような企画・提案をしなければなりません。そのためWebマーケティングの知識があれば、客観的な数値に基づいたWeb施策を提案することができるでしょう。また、データを活用した分析力があれば、さまざまな仮説を立てることができ、よりブラッシュアップした提案も期待できます。

Web制作会社のWebディレクター

- 使いやすさやわかりやすさをWebサイトやコンテンツに落とし込む力

- Web特有のデザインやルールの知見

Web制作会社のWebディレクターは、クライアントの課題を解決し、成果に繋がるWebサイトの制作を任されています。そのためWebサイトにおいてどういった設計やコーディングならよりユーザーにとって魅力的なものになるか、使いやすいものになるかといった視点やWeb特有のデザインやルールの知見があれば、成果に繋がるWebサイト構築に向けたスムーズなディレクションができるでしょう。

システム事業会社のWebディレクター

- フロントエンド(見た目)のみならず、Webサイト内部のシステムを設計・開発するためのエンジニア領域の知識

システム事業会社のWebディレクターは、システム開発と連携した円滑なディレクションが求められます。そのため、Webサイト内部のシステムを設計・開発するためのエンジニア領域の知識があればスムーズなコミュニケーションができ、効率的にWeb制作を進行できるでしょう。

サービス事業会社のWebディレクター

- アクセス解析ツールを利用した分析力、改善アクションの立案実行

- SEO施策、CRM施策を実施するためのマーケティング知識

サービス事業会社のWebディレクターは、最終的にリリースしたサービスを多くのユーザーに使ってもらうことを目的としています。そのため、アクセス解析ツールを利用した分析と改善アクションの立案・実行、SEO施策、CRM施策などマーケティング業務に関する知見があればその目的を達成するためのあらゆる施策を講じることができるはずです。

2スケジュール管理能力

先を見越したスケジュールの作成や進捗確認など、Webサイト制作におけるスケジュール管理能力は、所属会社を問わずWebディレクターに求められる能力です。

ただし、スケジュール管理に関して発生する折衝については、所属会社によって差が生じる可能性があります。たとえば、広告代理店、Web制作会社、システム開発会社は社内のメンバーの工数管理に加え、クライアントワークでの社外折衝も複数社にわたるため、スケジュール管理で発生する工数は多くなると考えられます。

サービス事業会社においては同時進行で制作以外の業務を担うなど、マルチタスクとなるため、それらを整理して案件を進める高いスケジュール管理能力が必要です。

3コミュニケーション能力

コミュニケーション能力は、プロジェクトを円滑に進めるうえで必要となる能力です。

たとえば、進捗の遅れを未然に防ぐためにはメンバーへの声がけ、取引先に対する状況確認が必要です。またクライアントの要望を現場のチームに伝えたり、チーム内のメンバーが意見を出しやすいような雰囲気や環境を作ることも忘れてはならないでしょう。コミュニケーションを絶やさず、案件に関わる社内外の人々と良好な関係性を保つのもWebディレクターにとって重要な役割です。

また、スケジュール管理のためだけでなく、Web制作においてクライアントから要望などをヒアリングするときもコミュニケーション能力は求められます。きめ細かいやりとりを重ねることでクライアントの抽象的な要望を具体化し、互いの合意形成を得ながら適切な提案ができるでしょう。

スキルについてさらに詳しく知りたい方はこちら

Webディレクターにおすすめの資格

Webディレクターのスキルは、現場での実践によって身についていきます。しかし、あらかじめWebに関する体系的な知識があれば、クライアントや自社の制作チームとのコミュニケーションをさらに円滑にすることができるでしょう。そのためには、資格取得にチャレンジするのもよい方法です。

Webディレクターのスキルは、現場での実践によって身についていきます。しかし、あらかじめWebに関する体系的な知識があれば、クライアントや自社の制作チームとのコミュニケーションをさらに円滑にすることができるでしょう。そのためには、資格取得にチャレンジするのもよい方法です。

今回はWebディレクターにおすすめの資格の中から、IT/Web領域に携わる上で基礎となる「ITパスポート」、ディレクターとして円滑にコミュニケーションするために、さまざまな職種の知識を得られる「Webリテラシー」、Webディレクターの業務の内容を汎用的に学べる「Webディレクション」の、3つの資格をピックアップしてご紹介します。

- ITパスポート試験

日本では珍しいIT系の国家資格です。システム・ソフトウェア開発、ネットワーク、セキュリティ、IoTなどの技術面の知識だけでなく、財務、法務、戦略、マーケティング、プロジェクトマネジメントなど経営面の知識も含めて、IT全般の知識学ぶことができます。守備範囲が広いため、Webに関する基礎的な知見を得たい方におすすめです。 - Web検定 Webリテラシー

Webデザイナー、Webディレクター、Webプロデューサーの3職種について最重要な知識を、効率よく学ぶことができる資格です。Webサイトの発注や進行管理に際して、立場や業界の違いによるコミュニケーションエラーを感じている方や、Webディレクターへの転職を目指す方にもおすすめです。 - Web検定 Webディレクション

社団法人・全日本能率連盟登録資格であるWeb検定の認定資格の1つです。Webサイトの制作工程の管理ほか、現状分析、設計、集客、プロジェクトマネジメントまで、Webディレクションの実務に近い知識とスキルを体系的に学ぶことができます。常に一定品質以上のWeb制作・管理を目指したい方におすすめです。

Webディレクターの資格についてさらに詳しく知りたい方はこちら

Webディレクターの平均年収

幅広いスキルや知見が求められるWebディレクターですが、どのくらいの年収が期待できるのでしょうか。

マイナビクリエイター調べによれば、Webディレクターの平均年収はおよそ433万円です(2024年8月時点)。

また、同じWebに関わる職種であるWebデザイナーの平均年収はおよそ390万円です(2024年8月時点)。WebディレクターはWebデザイナーよりもWebコンテンツ制作において携わる工程が多く、成果物の品質や納期など、プロジェクトの成否の責任を負っています。そのため、Webディレクターの平均年収は、Webデザイナーの平均年収より高い傾向にあります。

年収についてさらに詳しく知りたい方はこちら

Webディレクターになるには?未経験からの2つの転職事例

Webディレクターは冒頭で説明した通り、Webサイト制作において中心的な役割を果たし、プロジェクトを円滑に進めるためには欠くことのできない存在です。責任や業務範囲が広く大変な面もありますが、その分、裁量が大きく達成感が得られるなど、やりがいがあり、魅力的な職種でもあります。そのため、未経験の方の中には「Webディレクターにチャレンジしたい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Webディレクターは冒頭で説明した通り、Webサイト制作において中心的な役割を果たし、プロジェクトを円滑に進めるためには欠くことのできない存在です。責任や業務範囲が広く大変な面もありますが、その分、裁量が大きく達成感が得られるなど、やりがいがあり、魅力的な職種でもあります。そのため、未経験の方の中には「Webディレクターにチャレンジしたい」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは、Web業界未経験からWebディレクターなるためのイメージをつかんでいただくために、実際にマイナビクリエイターを使って、Webディレクターに転職された方の具体例を2つご紹介します。いずれも、これまでの業務を棚卸しすることで、ご自身の強みを見出すことができました。Webディレクターと親和性の高い経験やスキルがあれば、未経験でもWebディレクターになれる可能性があるでしょう。

Webディレクターにキャリアチェンジした具体例1

Aさん(30代)

【前職】紙媒体のライター・編集

→ 【現職】Webディレクター

Aさんは、前職で紙媒体のライティングと編集をメインで担当しており、一部、自社が運営するWebサイト内での記事コンテンツの更新業務にも携わっていました。その中で、Webサイトの改善案を提案する機会もあり、Webディレクターへの興味が高まっていったそうです。

キャリアチェンジのため転職を決意しましたが、Web業界での就業経験がなく、知見に乏しかったので、転職活動と同時にWeb分野の勉強を開始。その勉強意欲と面接でのロジカルな受け答えが評価され、未経験ながら採用に繋がりました。

評価ポイント

- Webサイトの更新や運営における改善案の提案経験がある

- Web分野への勉強意欲が高い

- 自身の考えをしっかり伝える論理的な思考力がある

現在はインフラ系の業界でWebサイトの企画・運営に関わり、ワイヤーフレームの制作や進行管理を担うほか、予算設計、アクセス解析にも携わっています。

Webディレクターにキャリアチェンジした具体例2

Bさん(20代)

【前職】百貨店販売員

→ 【現職】Webディレクター

Bさんは、百貨店の販売員として接客業に携わりながら、業務の中でSNS運営も担当していました。SNS運営を通じてデジタル業界への興味・関心を持ち、自身もデジタルに関わる職種にチャレンジしたいと転職を決意。

接客の現場では、スピード感を持ってPDCAサイクルを回していたこと、それを面接の場でもしっかり言語化して伝えられたことが評価されました。

評価ポイント

- SNS運営の経験があり、デジタル業界への興味もある

- 接客現場で培ったコミュニケーション能力が高い

- PDCAを意識した働きと、それを言語化して伝える力がある

現在は、制作会社のWebディレクターとして、クライアントのオウンドメディアの制作ディレクションや、そのサイトUI/UX改善にも携わっています。

まとめ

Webサービスが発達し、新しいWebサイトも次々に登場する現在。Web制作の舵取り役であるWebディレクターという職業は、今後もさらに求められていくことでしょう。

広告代理店、Web制作会社、システム開発会社、サービス事業会社など、Webディレクターには多くの活躍の場がありますが、それぞれで求められる役割が異なるため、ご自身のキャリアプランをよく考えたうえで、キャリアを培うのに最適な環境を選びたいところです。

今後、「Webディレクターへのキャリアチェンジに挑戦したい」という方は、まずこれまでの業務経験を棚卸しし、そこから自分の強みを見つけ出し整理してみましょう。もし、自分の強みがうまく言語化できない場合や何かに迷ったり悩むことがあれば、ぜひマイナビクリエイターにご相談ください。

この記事を書いた人

マイナビクリエイター編集部は、運営元であるマイナビクリエイターのキャリアアドバイザーやアナリスト、プロモーションチームメンバーで構成されています。「人材」という視点から、Web職・ゲーム業界の未来に向けて日々奮闘中です。